お散歩、シャンプー、小屋掃除……

犬猫ケアで、命との触れ合い体験

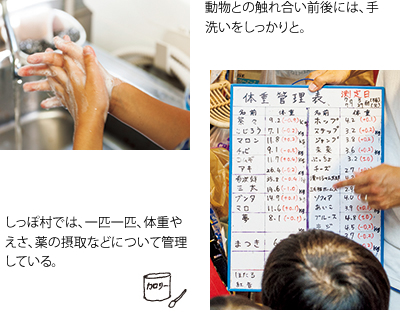

ペットとの生活は、ケガをしたり、歳をとったり、看護をしてあげたり、看取ることも出てきます。「犬の方が命が短いんだよね」と知っている子もいました。子どもたちにはまず、手を当ててあげる、手当てから。

ペットとの生活は、ケガをしたり、歳をとったり、看護をしてあげたり、看取ることも出てきます。「犬の方が命が短いんだよね」と知っている子もいました。子どもたちにはまず、手を当ててあげる、手当てから。

愛おしい、そんな気持ちが生まれる瞬間

「臭い」という言葉は、周囲に嫌な思いを抱かせることもあります。「何か匂う」「○○の匂いがする」と置き換えるだけで、伝わる印象が変わります。大人の対応ひとつで、この場が「臭くて嫌なもの」から、「ウンチの匂いがしたけれど、お掃除すると匂いも消えて気持ちいいね」に変わります。次に同じような場面に出会ったら、子どもたちの言葉は違うかもしれません。

近頃は、ゲームの影響で「死ぬ」の反対語は「生き返る」と答える子もいます。ですが、動物たちと触れ合っていると、命の尊さをぬくもりを感じながら自然に理解できるようになります。ぬいぐるみと違って、急に抱かれたり、ひっぱられたりすれば、「嫌だ」と態度で示してきますし、こちらの思い通りにはなりません。自分たちと同じように心もあるし、性格も違う、ということが分かってきます。

寝たきりの犬、茶々くんにも会いました。もう自分では歩けないほど弱ってしまっていたけれど、撫でてあげると表情がやわらかくなり、一生懸命に生きている様子が伝わってきました。

「お世話中心の体験は飽きてしまうかな?」という大人の予想を裏切り、最後まで積極的にお掃除やケアに関わっていた子どもたち。その帰り際の感想は「かわいかった!」の一言につきます。愛しい、という気持ちが芽生えた瞬間のようでした。実際に飼えなくても、ボランティア活動で得られることもあります。家族で触れ合いの場を設けてみませんか?

●ペットのための防災

もしものときのために。今からできる災害対策

もしものときに、家族の安全確保の次には、ペットの救済も心掛けたいものです。今からできる心構え、準備について教えていただきました。

★迷子札をつけておこう

災害は、いつおこるかわかりません。どんなときにも迷子札をつけておけば、万が一はぐれてしまったペットとも再会がしやすくなります。

★お散歩コースを見直そう

犬の場合、毎日のお散歩コースに、避難所を組み込んでおくのもひとつの手。その土地に慣れているだけでも、落ち着いた避難生活を送れる可能性が高まりますし、はぐれてしまったときに、避難所に来てくれる可能性もあります。

★キャリーを用意しておこう

避難所生活が始まったら、必ずしもペットと共同生活ができるわけではありません。それでも、キャリーに入れられることにペットが慣れていたり、見知らぬ人がいても落ち着いていられるペットの方が、災害時でも人の管理下で暮らしやすいのは事実です。

★備蓄品に必要なものは?

災害時は、ストレスから絶食状態になってしまうペットも少なくありません。いつものえさのほかに、高カロリーの流動食などを用意しておくと安心です。下のケアも大きな問題。ペットオムツが役立つことも。

関内有希くん(5歳)、葵ちゃん(1歳)&聖パパ

二世帯住宅で犬と猫を飼っているので、いつも家族みんなでお世話をしています。それでも家では子どもは犬と遊ぶだけ。ケアをしてあげることはなかなかありません。今日はお世話をしてあげる、という触れ合いもできて、本当の意味で命と触れ合えたんではないでしょうか。

西本莉麻ちゃん(4歳)、絵麻ちゃん(6歳)、伊織くん(8歳)&泰教パパ

子どもに「命とは」なんて話をしても、言葉を並べるだけではうまく伝わるものではありません。今日は動物たちとの触れ合いの中で、自然に命というものに向き合える機会を子どもたちに与えられたように思います。同じ犬でも一匹一匹の違いを感じたりと、本当にいい体験ができました。

協力/清川しっぽ村:神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷 3084-1 電話 046-281-7457

http://wannyan.jimdo.com/ http://ame blo.jp/ananan223/

ボランティア、里親、支援物資など各種問合せ時間 8:00~19:00(ボランティア:7:30~10:30、14:30~17:30、見学:11:00~14:00)

訪問前に事前連絡を。

撮影/長尾浩之 取材・文/山田治奈